FROM1947

1947年6月

大田区仲六郷にて「第一屋菓子店」として創業

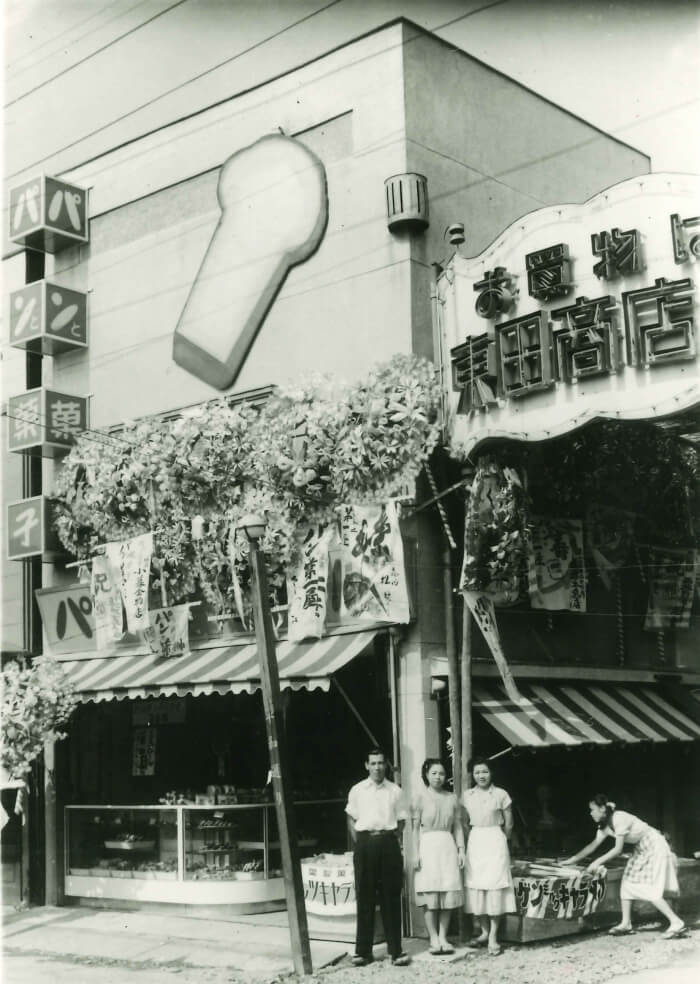

「第一屋」開業

第一パンの創業者である細貝義雄は、13歳からさまざまなパン屋で腕を磨き、19歳のころにはパン屋の経営者として独立することを夢見ていました。

終戦後、横須賀米軍基地のベーカリーに就職してさらに腕を磨きつつ、独立のための資金を貯めていきました。そうして雑色駅近くに土地を借り、そこで「第一屋菓子店」を開業しました。開店の当初はアイスキャンディーを販売していました。義雄、32歳のことです。

「第一屋」という店名は、記憶に残りやすく、多くの人に親しみを感じてもらいたい、という思いから名づけられました。

1947年10月

配給制だったパンを販売店として取扱い始める

- 「食料営団第十六パン代位販売店」となり、戦後まだ配給制だったパンを販売店として取扱い始める

パンの配給

終戦の前後は、自由に物品を購入することはできず、食料品、衣類、日用品などの生活必需品は国から支給されていました。

パンは1947年から切符配給制となり、販売店で引換券と交換して手に入れることができました。

アイスキャンディー屋として「第一屋菓子店」を創業した義雄は、パン屋の仕事を再開する第一歩として、まずは配給パンの販売代理店になることからはじめることにしました。

1948年1月

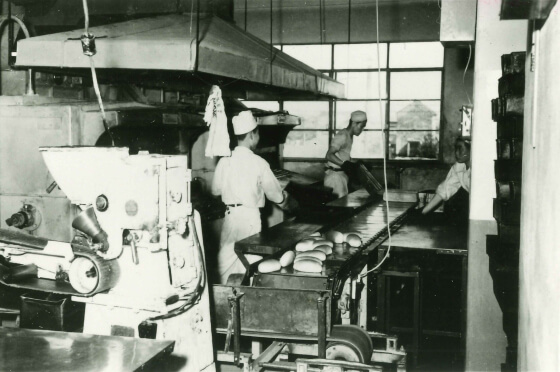

「委託製パン」としてパンの製造を開始

- 前年からのパン工場開設準備が整い、「委託製パン」(各家庭に配給された小麦粉を預かってパンに加工する事業)としてパンの製造を開始

パン食人気と委託加工パン業者の急増

戦後の深刻な米不足の中、主食の米食から粉食への切り替えが推奨され、パンだけでなく小麦粉や小麦そのものが家庭に配給されることもありました。

しかし家庭ではパンやうどんに加工されたものの方が良いため、配給された小麦粉を預かり、加工賃をもらってパンにする「委託製パン」業者が登場しました。この頃急激に増加したそうです。

第一パンも、この「委託製パン」からパン事業の第一歩を踏み出しました。

義雄は、いよいよ本職であるパン職人としての腕をふるうことになります。

1949年1月

東京都指定のパン工場になり、配給パンの製造と供給を開始

- 東京都からの指定を受けて配給パンの製造を請け負い、生産の規模を拡大

配給用の指定パン工場

「委託製パン」に比べ、国から原料を供給されて配給用のパンを製造する「指定パン工場」の規模は格段に大きなものです。

事業拡大のためにも指定パン工場になることは念願であり、さまざまな設備投資を行い、苦労の末にようやく東京都指定のパン工場になることができたのでした。

ここから第一パンの躍進がはじまります。

ちなみにこの当時、東京では1人1か月あたり、12ー18食分のパンが配給されていたそうです。

FROM1950

1951年7月

- 翌年から決まっていたパンの販売自由化に合わせ直売兼営の方針を打ち出し、第一屋直売店第一号店をオープン

- パンの品質改善に心を砕いていた折、中種法に出会う

1952年4月

- 漏電により工場が全焼(しかし10日後には生産を再開)

1952年6月

- パンの配給制が終了、販売が自由化

1952年9月

中種法によるパン製造の設備を増強

- 火事から再建した電化工場が稼働開始。大幅に建て替え・増築し、製造設備水準も一段と向上

中種法(なかだねほう)とは?

中種法とは、生地を2回に分けてこねる製法のことです。

はじめに70%の量の小麦粉とイーストや水などの原料をこねて発酵させ(これを中種と言います。)、その後に残りの原料を加えて本ごねをします。

中種法は時間も手間も掛かりますが、しっとりとやわらかく、ボリュームのあるパンをつくることができるのが特長です。また、品質を均一にしやすく、日保ちが良いというメリットもあるため、現在も大手パンメーカーで多く採用されている製法です。

1953年9月

再び工場が全焼するも、ほどなく製造を再開

火事ニモマケズ

戦後まもなくは木造の工場建屋で、電気設備もしっかりしているとは言えないものもあり、ちょっとしたことで火事が発生してしまう状況でした。

幸いけが人も出ず、生産設備も無事だったため、すぐに製造を再開することができましたが、売上好調の中で改善が必須だと考え、燃えない、鉄筋の本格的な工場建設に着手していくことになりました。

1955年からは近代的な新工場の建設ラッシュがはじまります。

1955年1月

- 東京都大田区東六郷に蒲田工場が竣工

1955年7月

第一屋製パン株式会社を設立

- 合資会社第一屋の営業を継承

パンの生産量ってどのくらい?

この当時、第一パンだけではなく、日本全国のパンの生産量は約75万トン(パン用小麦粉使用量)でした。1974年に100万トンを超え、その後は120万トン前後で推移している状況です。

これは国民一人あたり約10kgということになり、食パンだと約20斤(1斤あたり500g換算)、菓子パンだと約100個(1個あたり100g換算)に該当する量です。

*出典: 農林水産省「生産動態調査、食品産業動態調査(平成22年度~)」

1956年9月

- 横浜市南区に横浜工場が完成

1958年6月

- 東京都港区に麻布工場を開設

1959年2月

- 東京都三鷹市に三鷹工場を開設

1959年7月

- はじめてTVCMを放映

FROM1960

1960年3月

- 月産5万袋生産を達成

1962年1月

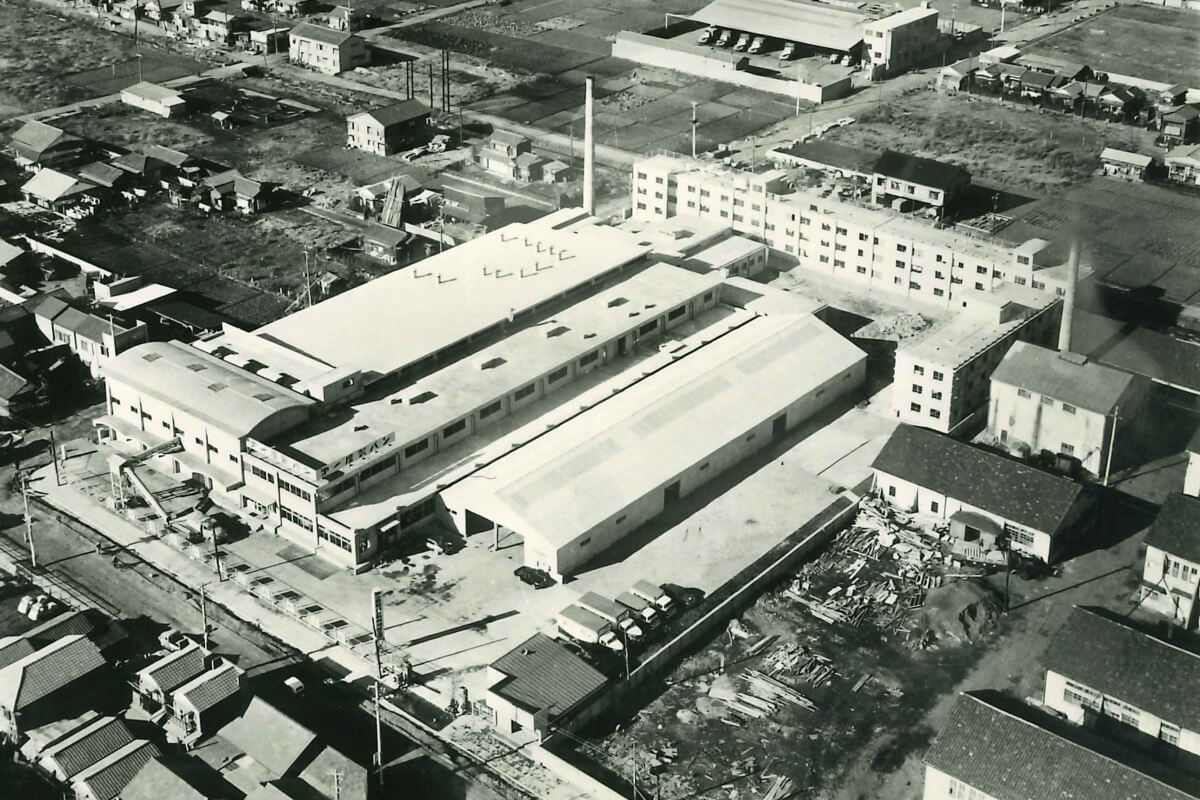

全国トップレベルの生産能力を誇る規模に成長

- 東京都板橋区に板橋工場が完成

- 麻布工場の生産は板橋工場に移管し6月菓子専門工場として再開

全国トップレベルの生産能力を誇る製パン企業に成長

1955年から1959年の短い期間に、蒲田工場、横浜工場、麻布工場、三鷹工場を新設したのに続き、1962年の板橋工場新設により、月産10万袋の生産能力を誇る生産体制が整いました。

売上高も、株式会社になった1955年の約4億円に対し、この頃には5倍を超える約22億円にまで急成長していました。

1962年9月

- 株式を東京証券取引所市場第二部に上場

1963年12月

- 横浜に新工場を建設するのに伴い、麻布工場・旧横浜工場を閉鎖

1964年1月

横浜市戸塚区に横浜工場を新設し操業を開始

フランスパンが一般の家庭にも!

今では当たり前のように家庭で食べられているフランスパンですが、この頃まではホテルや西洋料理店でしか食べられませんでした。

新しい横浜工場で生産を開始した小型フランスパンを「フランスボン」という愛称で一般向けに販売し、とても人気になりました。

ちなみに、東京で開催された国際スポーツ大会の選手用レストランにも納入されました。

1964年10月

- 群馬県高崎市にて高崎工場の操業開始

1967年1月

- 埼玉県三郷市に金町工場が完成

1968年3月

- 新本社および新蒲田工場が完成、本社を移転し旧蒲田工場閉鎖

1969年1月

食品企業の社会的責任の認識を「消費者のための経営方針」として社内に提示

消費者第一・安全第一の思想

今では当たり前かもしれませんが、第一パンはこの当時から企業としての社会的責任を明示し、徹底してきました。

以下、『消費者のための経営方針』として当時提示された内容の一部をご紹介します。

「企業というものは私だけのものではない。多くの株主、従業員とその家族、消費者あっての企業である。とくに当社のような一般大衆に主食を提供している企業の社会的責任は重い。大衆からの深い信頼を得ることこそが、当社を安定的に発展させる唯一の道でもある。今後も消費者へのサービスには力を注いでいく所存である。」

1969年4月

- 大阪府八尾市所在のマルエスパン株式会社を買収し当社大阪工場として開設・操業開始

1969年10月

- 株式を大阪証券取引所市場第二部に上場

FROM1970

1970年11月

- 株式を東証・大証市場第一部に指定替え

1972年10月

- 東京都小平市の日本タンパク工業株式会社を買収

1973年3月

- 大阪府池田市に大阪空港工場が完成

1974年4月

東京都小平市にて小平工場の操業開始

生産体制の再編成

ドルショックやオイルショックが日本経済に大きな影響を与えましたが、パンは主食でもあり、第一パンの売り上げは好調を維持していました。

この頃、主要パンメーカーによる競争が激しくなり、これに対抗する必要がありました。第一パンでは工場の編成見直しや生産設備の増強を行い、全7工場で生産される商品の数は1日120万個、重量で200トンもになる生産体制を築きました。

1974年8月

- クッキー、菓子類及びその他食品の製造及び販売をする子会社スリースター製菓株式会社を設立、高崎工場敷地内に製菓工場を建設し、12月に操業開始

1977年1月

- 金町工場に食パン専門の新工場(増設)が完成

1977年7月

- 栃木県宇都宮市に宇都宮工場が完成

1979年4月

- 蒲田工場を全面改築、新本社工場を完成し操業を開始

FROM1980

1980年4月

- 宮城県仙台市の株式会社虎屋の卸部門を買収し当社仙台工場として開設・操業開始

1980年11月

- 宮城県黒川郡大和町に新鋭の仙台工場完成

1981年12月

- I.T.Tコンチネンタルベーキング社のハワイ工場を買収、現地法人第一屋ラブスベーカリー・インコーポレイテッドを設立

1982年6月

「アップルリング」発売

40年以上変わらない、家族の団らんのためのやさしい味

「アップルリング」は「家族団らんに最適な、家族みんなで分け合える大型の菓子パンがあったらいいのでは?」という開発担当者の思いから生まれました。この当時の日本は“夫婦と子ども”の世帯数がピークを迎えた時代で、そういった背景から、みんなで分け合ってお腹いっぱいになれる大型の菓子パンが誕生しました。

発売当初は生産が追い付かないほど売れ、翌年には販売目標の5倍を達成する大ヒットとなりました。ふわふわのパンとりんごのやさしい甘さが支持され、今も続くロングセラー商品です。

1983年2月

- QC(クオリティコントロール=品質管理)活動を展開

ここで培われた工夫や改善の精神は、後のDPS活動にも引き継がれる

1984年11月

- 「オールドファッションドーナツ5個入」発売

1987年5月

- 食パン、角型包装からバッグ包装へ全面切り替え

1987年6月

「おいしさにまごころこめて」誕生

- 創業40周年の節目を第二次創業と位置づけ、「おいしさにまごころこめて」をモットーとする

創業の精神 - イノベーションをもって新たな出発へ

第一パンでは創業40周年を第二次創業と位置づけ、改めて「消費者にとってほんとうのパンのおいしさとは何か」を考えました。

そして、堅実な日常の食生活を担うような商品開発、視野を広げて日本の主食文化の広い領域(米・めん・パン)での商品化、おいしさを届ける最も適切な売り方の検討など、多面的なアプローチで取り組んできました。

「おいしさにまごころこめて」には、このような第一パンの企業姿勢が込められているのです。

1987年11月

- 横浜工場を全面改築、新横浜工場を完成し操業を開始

1988年11月

- 「横浜あんぱん物語」発売

FROM1990

1990年2月

- 現地法人第一屋ラブスベーカリー・インコーポレイテッドの新工場が本格的総合製パン・製菓工場として完成

1990年3・12月

- 日本タンパク工業で調理パン・米飯(おにぎり・すし)の製造を開始

1992年4月

- めんの製造を行う関東大徳株式会社を設立

1993年7月

- 日本タンパク工業株式会社の社名を株式会社フレッシュハウスに変更

1995年6月

- 第一パンのリテイルベーカリー部門を独立させ、冷凍技術を生かし店舗への技術指導を行う子会社株式会社ベーカリープチを設立

1996年4月

- 第一パンの物流部門を独立させ、子会社株式会社ファースト・ロジスティックスを設立

1998年1月

- 「ひとくちつつみ」シリーズ誕生

1998年6月

- ポケモンパン 販売開始

1999年5月

「一口包みソーセージ7個入」発売

- 1998年発売のあん・クリーム・マヨネーズに続き、ソーセージが登場

いままでなかったミニサイズの惣菜パン

ひとくちつつみシリーズは、小麦粉の生地であんこを包んだ昔ながらの焼き菓子「切りあん」にヒントを得て開発されました。

いままでなかったミニサイズの惣菜パンは、多くのみなさまに愛され、今も続くロングセラーになっています。

FROM2000

2000年11月

- 本社を東京都大田区南蒲田に移転、本社工場の生産を他の関東4工場に移動

2001年2月

「大きなデニッシュ」シリーズ誕生

- りんご・小倉の2商品を発売

歴代の味はなんとのべ150種類以上!

たくさんの味から”選べる楽しさ”を大切にしている「大きなデニッシュ」シリーズは、2001年の発売から今までたくさんの商品を発売してきました。

その数はなんとのべ150種類(2025年3月時点)を超え、今もなお新しい味が開発されて毎月発売されています。

みなさんは何種類食べたことがありますか?

2003年2月

- 金町工場を一部改築、関東の拠点として操業開始

2003年3月

- 千葉県松戸市にて松戸工場の操業開始

2008年8月

- 「スイートポテト蒸し」発売

2009年6月

- 本社を東京都小平市に移転

2009年12月

- 豊田通商株式会社と資本業務提携契約を締結

FROM2010

2010年4月

- TPS(トヨタ生産方式)の改善活動を開始

2013年5月

- プリキュアパン 販売開始

2014年9月

DPS改善室を新設、TPS活動からDPS活動に名前を改める

DPSとは?

DPSとは第一パン生産システム(Daiichipan Production System)の略で、トヨタ自動車の生産方式(TPS)に基づき第一パンで取り組んでいる改善活動のことです。

トヨタ自動車での改善活動経験者による指導の下、作業の標準化やムダの削減、品質の安定を高める改善に取り組んでいます。

2015年1月

- スリースター製菓 高崎工場 ISO9001を取得

2017年12月

- スリースター製菓 高崎工場 FSSC22000を取得

FROM2020

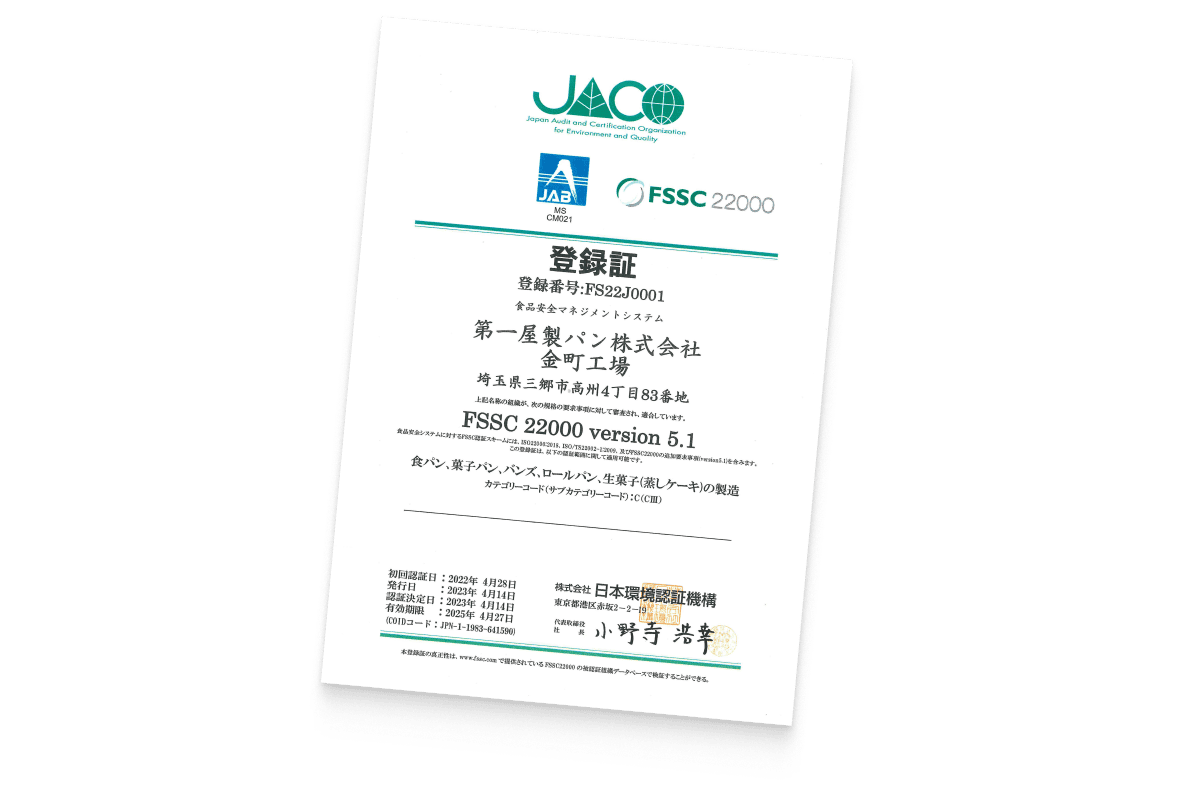

2022年4月

金町工場 FSSC22000を取得

FSSC22000とは?

FSSC22000(Food Safety System Certification 22000)は、一般社団法人日本品質保証機構(JQA)が定めた、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格です。

第一パンでは、みなさまに安心で安全な商品を提供するため、各工場でのFSSC22000認証の取得を進めており、毎年監査を受けて更新しています。

2022年6月

- 小平工場洋菓子ライン FSSC22000を取得

- 「アップルリング」発売40周年

2023年6月

- 「ひとくちつつみ」シリーズ発売25周年

2024年3月

- 大阪空港工場 FSSC22000を取得

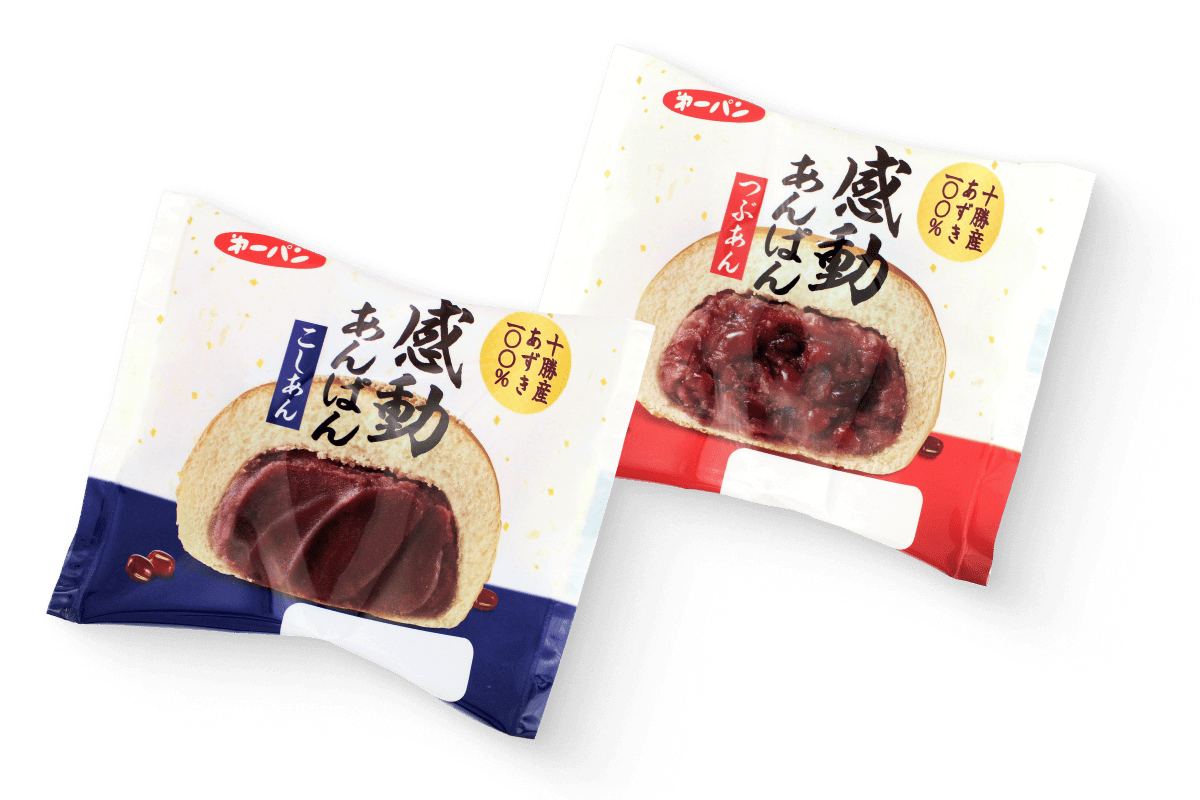

2024年4月

- 「横浜あんぱん物語」をリニューアルし、「感動あんぱん」つぶあん・こしあん発売